LA CIÉNAGA

Por Marita Rodríguez-Cazaux

Fue cuando él me dejó.

-Porque sos apenas la sombra de tu hermana -dijo apretando las palabras y subiéndose a la moto -.Y agradecé que ella ni siquiera me mira, que si fuera así, te aseguro que soy capaz de aguantarme tus fealdades -gritó mientras yo lo veía empequeñecerse, perdido en pedazos húmedos dentro de mis ojos.

No lo vi más. Pero, desde ese día, el odio que siempre me sofocaba se volvió el único pensamiento sobre ella. Y más que saberme fea, me desesperaba verla tan linda.

Desde chica, mamá la llamaba muñeca; el pelo espléndido, los ojos luminosos, el perfil perfecto eran una piedra que me cerraba la garganta.

Mamá y las tías siempre me negaron piropos, destacaban mi pelo liso y el andar torpe heredado de mi padre, yo era la réplica de un hombre que se había marchado sin volver la vista atrás. Mis gestos, mi cara, les recordaban su expresión, así me trataban.

Ella, en cambio, impecable como las modelos de los figurines de la tía, seráfica como las ilustraciones de los libros religiosos de la abuela, enamoraba a todos los que la conocían. Las miradas de la gente, de las maestras, de los muchachos del barrio, se quedaban prendidas en la elasticidad de sus movimientos, en el encanto de su sonrisa.

Compartíamos el dormitorio; mientras ella dormía, yo me acercaba al espejo con el mismo sentimiento obsesivo, despertarme en otro cuerpo. Pero, allí, cada mañana los mismos rasgos que aborrecía me esperaban impúdicos, mostrando refractada la belleza recién amanecida de mi hermana.

Por eso cuando él me dejó, una parte de mi cuerpo, le dio la razón. Creo que hasta lo perdoné, pero la otra mitad, la que afilaba el rencor como un cuchillo, la misma que me martirizaba ante la ternura de mi madre adorándola, se desplegó ahogándome en el dolor más callado.

Un atardecer de octubre, mamá, las tías y nosotras habíamos ido al río. Una brisa fresca agitaba los alerces. Sentada en el malecón, mi hermana susurraba palabras al oído de la tía y llamaba a mamá a participar de la confidencia.

Yo no hice ademán de acercarme, dejé que mi madre fuera hasta el banco de piedra y pasando una mano por el hombro de mi hermana se acercara al cuchicheo.

La boca de mamá se frunció de risa contendida mientras, con el dedo sobre los labios, pedía silencio, mirándome apenas.

-Habría que ser ciega para no verlo -oí decir a mi hermana. Supe que hablaban de mí.

Un aire de hierro me sopló dentro del pecho y subida a un animal desbocado galopé tras la venganza. Sin prisas, fui encubando el grito del odio que no tiene idioma. En la estrategia de cada día disfruté del espionaje agazapado, de los acechos en penumbras. Nada me había hecho tan feliz.

Una noche, después de que el silencio cayera sobre el patio, mientras los grillos ponían música a la oscuridad, fui hasta la cocina.

En un aparador de madera se guardaban los fertilizantes para las plantas y el ácido para limpiar la herrumbre de las rejas. Decidí que era el momento.

Como mi hermana prefería las rosas tiernas de la glorieta, los sábados podaba cuidadosamente las hojas viejas desechando pétalos mustios, librando a los pimpollos de yuyos y ramas retorcidas.

Aquél mediodía rastrillaba la tierra que rodeaba los rosales. Iluminada por el reflejo del sol, limpiaba con esmero cada tallo, cada brote deformado, agachándose y levantándose para admirar en perspectiva sus rosas sublimes.

Desde la galería vi cómo se inclinaba, el pelo rozando las ramas verdes, la cara de perfil.

Con mano diestra sacudió la botella y al presionar el pulverizador, una lluvia verdosa le salpicó la cara, los hombros, deslizándose ardiente por los brazos hasta las manos. Una nube densa le desdibujó la imagen.

Sus gritos rompieron el paisaje.

Cuando mi madre y las tías la rodearon una mueca de espanto les cruzó la mirada.

Al acercarme, mi hermana, doblada sobre su cintura estrecha, las manos sobre los ojos, parecía querer limpiarse el dolor. Temblaba. Hipos secos le deformaban la boca. Tanteando un vacío que sus ojos ya no veían, quiso erguirse.

Tambaleante, adelantó un pie y después otro.

Entonces, como Antígona, tomé su brazo y la guié, piadosa, con un amor recién nacido, acompasando mi andar al suyo por el camino de gramillas.

Desde chica, mamá la llamaba muñeca; el pelo espléndido, los ojos luminosos, el perfil perfecto eran una piedra que me cerraba la garganta.

Mamá y las tías siempre me negaron piropos, destacaban mi pelo liso y el andar torpe heredado de mi padre, yo era la réplica de un hombre que se había marchado sin volver la vista atrás. Mis gestos, mi cara, les recordaban su expresión, así me trataban.

Ella, en cambio, impecable como las modelos de los figurines de la tía, seráfica como las ilustraciones de los libros religiosos de la abuela, enamoraba a todos los que la conocían. Las miradas de la gente, de las maestras, de los muchachos del barrio, se quedaban prendidas en la elasticidad de sus movimientos, en el encanto de su sonrisa.

Compartíamos el dormitorio; mientras ella dormía, yo me acercaba al espejo con el mismo sentimiento obsesivo, despertarme en otro cuerpo. Pero, allí, cada mañana los mismos rasgos que aborrecía me esperaban impúdicos, mostrando refractada la belleza recién amanecida de mi hermana.

Por eso cuando él me dejó, una parte de mi cuerpo, le dio la razón. Creo que hasta lo perdoné, pero la otra mitad, la que afilaba el rencor como un cuchillo, la misma que me martirizaba ante la ternura de mi madre adorándola, se desplegó ahogándome en el dolor más callado.

Un atardecer de octubre, mamá, las tías y nosotras habíamos ido al río. Una brisa fresca agitaba los alerces. Sentada en el malecón, mi hermana susurraba palabras al oído de la tía y llamaba a mamá a participar de la confidencia.

Yo no hice ademán de acercarme, dejé que mi madre fuera hasta el banco de piedra y pasando una mano por el hombro de mi hermana se acercara al cuchicheo.

La boca de mamá se frunció de risa contendida mientras, con el dedo sobre los labios, pedía silencio, mirándome apenas.

-Habría que ser ciega para no verlo -oí decir a mi hermana. Supe que hablaban de mí.

Un aire de hierro me sopló dentro del pecho y subida a un animal desbocado galopé tras la venganza. Sin prisas, fui encubando el grito del odio que no tiene idioma. En la estrategia de cada día disfruté del espionaje agazapado, de los acechos en penumbras. Nada me había hecho tan feliz.

Una noche, después de que el silencio cayera sobre el patio, mientras los grillos ponían música a la oscuridad, fui hasta la cocina.

En un aparador de madera se guardaban los fertilizantes para las plantas y el ácido para limpiar la herrumbre de las rejas. Decidí que era el momento.

Como mi hermana prefería las rosas tiernas de la glorieta, los sábados podaba cuidadosamente las hojas viejas desechando pétalos mustios, librando a los pimpollos de yuyos y ramas retorcidas.

Aquél mediodía rastrillaba la tierra que rodeaba los rosales. Iluminada por el reflejo del sol, limpiaba con esmero cada tallo, cada brote deformado, agachándose y levantándose para admirar en perspectiva sus rosas sublimes.

Desde la galería vi cómo se inclinaba, el pelo rozando las ramas verdes, la cara de perfil.

Con mano diestra sacudió la botella y al presionar el pulverizador, una lluvia verdosa le salpicó la cara, los hombros, deslizándose ardiente por los brazos hasta las manos. Una nube densa le desdibujó la imagen.

Sus gritos rompieron el paisaje.

Cuando mi madre y las tías la rodearon una mueca de espanto les cruzó la mirada.

Al acercarme, mi hermana, doblada sobre su cintura estrecha, las manos sobre los ojos, parecía querer limpiarse el dolor. Temblaba. Hipos secos le deformaban la boca. Tanteando un vacío que sus ojos ya no veían, quiso erguirse.

Tambaleante, adelantó un pie y después otro.

Entonces, como Antígona, tomé su brazo y la guié, piadosa, con un amor recién nacido, acompasando mi andar al suyo por el camino de gramillas.

* * *

Publicado por periódico Irreverentes

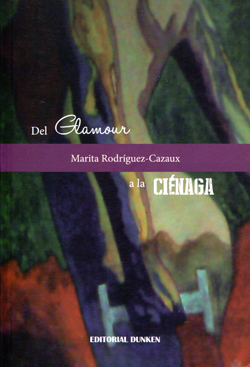

“La ciénaga” pertenece a “Del glamour a la ciénaga”

de Marita Rodríguez-Cazaux

Editorial Dunken (2013)

“La ciénaga” pertenece a “Del glamour a la ciénaga”

de Marita Rodríguez-Cazaux

Editorial Dunken (2013)

No hay comentarios:

Publicar un comentario